ガソリン価格の高騰が続き、「もう限界…」と感じている方も多いのではないでしょうか。

そんな中で注目を集めているのが、「ガソリン暫定税率の撤廃」というニュースです。

もし本当に廃止されるなら、1リットルあたりいくら下がるのか?いつから実施されるのか?

この2つの疑問が気になりますよね。

SNSでも

「本当に下がるの?」

「また先延ばしになるのでは?」

といった声があふれています。

政府の最新発表や専門家の見解をもとに、

ガソリン暫定税率の撤廃が“いつから”なのか、

そして“本当にいくら下がるのか”をわかりやすく解説します。

また、ドライバーや主婦層が知っておきたい価格変動の裏側や、

実際に得するタイミングについても丁寧にまとめました。

ガソリン代は、日々の生活費に直結する重要な出費です。

小さな変化でも年間では大きな差になります。

この記事を読むことで、

「ニュースを見てもよくわからない」

「何を信じていいのかわからない」

というモヤモヤがスッキリし、次にどう動くべきかが見えてくるはずです。

最新情報をもとに、あなたのカーライフを少しでも楽にするヒントをお届けします。

ガソリン暫定税率撤廃の基本

◇「ガソリン暫定税率」とは何か?

「ガソリン暫定税率」という言葉を聞くと、

「一時的にかけられている特別な税金」というイメージを持つ方が多いかもしれません。

まさにその通りで、これは本来のガソリン税(正式には揮発油税および地方揮発油税)に、

一時的な措置として上乗せされていた税金のことを指しています。

日本のガソリン税は「本則税率」と「暫定税率」の二段構造で構成されています。

もともと暫定税率が導入されたのは、1970年代に道路整備の財源を早急に確保するためでした。

導入当初は「期限が来たら廃止されるはず」の一時的な税でしたが、

その後、道路財源の確保や国の財政難などを背景に延長が繰り返され、

結果的に50年近くにわたって継続されることになりました。

つまり、車を所有・運転する方だけではなく日常的に給油する方すべてに影響を及ぼす

税金構造であり、ガソリン価格の中に大きなウェイトを占めてきたわけです。

調理済 温めるだけ】チキン ボブ&マイク ローストチキン 冷凍 真空 国産 丸鶏 丸焼き ハーブテイスト 調理済み クリスマス (ハーフサイズが2)

◇ なぜ撤廃の議論が起きているのか?

では、なぜ今、この暫定税率の「撤廃」が議論されているのでしょうか。

まず第一に、ガソリン価格・燃料価格の高騰が長期間続いており、

家計や運送業・物流業に与える負担が深刻化していることが挙げられます。

例えば、暫定税率の廃止が実現すれば、

「年間世帯あたり約7,000円〜9,600円もの燃料費軽減」

という試算も出ています。

さらに、税金が税金に課される「二重課税」構造や、

道路整備目的で始まった暫定税率が他用途にも流用されてきたという批判も根強いものがあります。

また、政治的にも与野党間で「年内撤廃」や「段階的引下げ」といった方向で合意が進んでおり、

廃止を含めた制度設計が急がれている状況です。

このように、燃料高・国民負担・制度の公平性という三つの観点から、

暫定税率の見直しが強く叫ばれているのです。

◇ 現状の税率と1リットルあたりの上乗せ分はいくらか?

では、実際の数値を把握しておきましょう。

現在、ガソリン1リットルあたりの税金構成はおおよそ以下の通りです

本則の揮発油税等:28.7円/リットル

上乗せされている暫定税率分:25.1円/リットル

つまりガソリン税だけで1リットルあたり約53.8円になっており、

さらに石油石炭税・消費税なども加わるため、

ガソリン価格のかなりの割合が「税金」という形で占められています。

最近の報道によれば、1リットルあたりの暫定税率分を撤廃した場合、

実質的な価格低下は「1リットルあたり15円程度」と見込まれており、

これは現在政府が実施中の1リットルあたり10円の補助金とのセットで計算されたものです。

このように、現在の税率とその構成を知ることは、

今後「いつから」「いくら下がるのか」という疑問に対して理解を深める上で、

非常に重要な第一歩となります。

撤廃はいつから?時期の見通し

◇ 撤廃予定時期の最新動向とは?

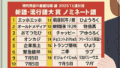

ガソリン暫定税率」の廃止に向けて、2025年に入って議論が急速に動き始めています。

例えば、与野党6党が「年内のできるだけ早い時期に廃止すべき」と合意したほか、

野党7党は「2025年11月1日から廃止する法案」を提出しました。

また、政府の現状としては、「補助金による燃料価格引き下げ措置」

を2025年5月22日から実施しており、

これは暫定税率廃止までの“つなぎ”として位置付けられています。

こうした動きを見ると、「いつから下がるのか?」

という問いに対しては、2025年11月から廃止スタートが有力視されていると言えるでしょう。

ただし、「確定」ではなく、実施にはまだ多数の手続き・調整が残っています。

◇ 「いつから下がるのか」が決まらない理由

それでは、なぜ実施時期が確定せず「いつから下がるのか」がはっきりしないのでしょうか。

まず一つ目に、財源の確保という課題があります。

暫定税率を廃止すると、年間で1兆円近くの税収が失われる見込みで、

政府・与党側は代替財源をどう確保するかを重視しています。

二つ目は、地方自治体への影響です。

道路整備などに使われてきた税収が減ると、地方財政に負荷がかかるという懸念が議論されています。

三つ目として、政策手続き・法案成立のタイミングも影響します。

法案提出・審議・可決というプロセスを経る必要があり、想定よりも時間が掛かる可能性があります。

つまり、国が「いつから下がるか」を明言できない背景には、税収・地方財政・法制度という三つの調整すべき要素が絡んでいるのです。

◇ 年内・来年度以降のスケジュール比較

では、「年内廃止」と「来年度以降実施」の二つのシナリオを整理しておきましょう。

①年内実施シナリオ

・野党側の法案では「2025年11月1日から廃止」と明記されています。

・与野党合意でも「年内可能な限り早期」が目標とされています。

このシナリオが実現すれば、年末年始のガソリン価格に早期の変化が期待できます。

②来年度以降シナリオ

・一方、以前の予測では「2026年4月」からという見通しも紹介されていました。

・政府内部には慎重派もおり、税制大綱・補助金規模・地方交付金の調整を来年度以降に回す可能性があります。

この場合、実質的な値下げはもう少し先になるため、

購入や給油のタイミングを慎重に考える必要があります。

以上を踏まると、「いつから下がるか」に関しては

2025年11月からの実施が最も現実味が高いが、確定ではないというのが現時点での見通しです。

次章では、「いくら下がるのか?」という具体的な数字の予測に入りましょう。

いくら下がるの?具体的な価格予測

◇ 1リットルあたりどれだけ下がるのか?数字で理解

ガソリン暫定税率」として上乗せされている税率は、1リットルあたりおよそ 25.1円 です。

これが廃止されれば理論的に25.1円の値下げが可能になりますが、

実際には、現在実施されている定額補助金の10円分が終了する見込みのため、

差し引きで 約15円/リットルの低下 が有力な見通しです。

例えば、7月時点の平均レギュラーガソリン価格が約174円/リットルだったケースでは、

暫定税率廃止+補助金終了で、159円あたりに価格が下がる可能性があると報じられています。

ただし、実際の値下がり額は原油価格の変動、流通・在庫状況、小売店の価格設定など多くの要因に左右されるため、25.1円丸々下がるとは限りません。

現段階での現実的な数値として、1リットルあたり約15円の低下幅を目安にすると良いでしょう。

◇ 補助金などとの関係で“実質下げ幅”はどうなる?

税率が下がるだけでなく、現在政府が行なっている「燃料油価格激変緩和措置」と呼ばれる補助金も価格に影響を与えています。

たとえば、2025年5月22日からガソリンに対して1リットルあたり10円の補助金が支給されています。

この補助金が継続されない場合、

税率廃止による値下げ効果がそのまま価格に反映される可能性が高くなりますが、

逆に補助金が継続または増額されれば、実質の値下げ幅はさらに大きくなるかもしれません。

実際、全国紙の試算では

「暫定税率廃止時に補助金が終了したと仮定すると約15.1円/Lの低下が見込まれる」とされています。

つまり「税率廃止+補助金終了=約15円下がる」という計算が現実的である一方、

「補助金維持/増額=それ以上の値下がり」の可能性も残ります。

しかしながら、補助金制度の期限・運用方法には流動的な部分があるため、注意が必要です。

◇世帯・月間ベースでの家計への影響はいくら?

1リットルあたり約15円の低下が実現すれば、ガソリンを普段から使う家庭やドライバーにとっては家計改善の手助けになります。

例えば、年間のガソリン購入が1世帯あたり7万円前後というデータもあります。

この数字をもとに考えると、年間で 7,000円〜10,000円程度の支出削減 が可能という見方も出ています。

新聞報道では「年間で約10,253円の燃料費削減」という試算も紹介されています。

月あたりに換算すれば、約 600円〜900円程度 の節約になる可能性があります。

もちろん、車の使用頻度や給油量、地域の価格差などにより個人差がありますが、

節約効果は決して無視できない規模です。

さらに、物流業や運輸、フードデリバリーなどを行う事業者にとっては、

数万円/月にもなる燃料費の削減が期待でき、

価格が下がればそれが消費者価格やサービス価格の低下につながる可能性もあります。

したがって、「1リットルあたりの低下幅」を押さえたうえで、自分の給油量・使用状況を確認し、

「年間でいくら得できるか」をシミュレーションすることが有用です。

本当なの?メリットと注意点

◇ 下がる“本当の”メリットとは?

「ガソリン暫定税率」が撤廃されると、まず期待されるのはガソリン価格の引き下げです。

たとえば、専門機関の試算によれば、

1リットルあたり約25.1円の上乗せ税がなくなることで、

現行価格184円/リットルが159円程度になる可能性があり、負担軽減率は約13.6%とされています。

これにより、車を普段から使う家庭や通勤・通学などで毎日車を利用する人は、

燃料費の節約という“実利”を得られやすくなります。

さらに、物流や輸送コストも下がる可能性があり、商品やサービス価格の抑制、

地方部の暮らしやすさ向上、観光業の活性化などの波及効果が期待されています。

家計目線でも、「月に50リットル給油する家庭であれば月に約1,400円、

年間で約17,000円の節約に繋がる」という試算も紹介されており、

車利用が多いほどメリットは“本当”のものとなると考えられます。

◇ 撤廃に伴うデメリット・リスクを無視できない理由

一方で、暫定税率撤廃には注意すべきポイントも多く存在します。

最大のリスクは、税収減少による財政・インフラへの影響です。

例えば、年間で国・地方自治体あわせて約1兆円以上の税収が減る可能性が指摘されており、

道路補修・橋梁維持・公共交通といったインフラ整備の財源が圧迫される懸念があります。

また、燃料価格が下がることで逆説的に車利用が増え、CO₂排出量が増加する可能性もあり、

環境政策の観点からは課題として挙げられています。

さらに、税収減によって他の税金が引き上げられたり、

補助金・公共サービスが縮小されたりする“負担の付け替え”が起き得るという指摘もあります。

このように、「下がるから安心」という見方だけでは捉えきれない構造的なリスクも併せて理解しておくことが重要です。

◇ 「本当に下がるのか?」という疑問への答え

では、結論として「本当に下がるのか?」という問いにどう答えるべきでしょうか。

はっきり言えば、「下がる可能性は高いが、完全に確定しているわけではない」というのが現時点での実情です。

法案には撤廃の方針が明記されているものの、

実施時期や代替財源の取り扱い、補助金との兼ね合いなど、多くの変数が残されています。

また、価格そのものが税率撤廃だけで決まるわけではなく、原油価格・為替・流通コスト・小売マージンなども影響します。

つまり、「税率が下がっても価格が同じまま」という可能性もゼロではありません。

専門家も「制度改正と合わせて価格動向を注視せよ」といったアドバイスを出しています。

そのため、給油・車購入・車利用の判断をするのであれば、「下がる可能性」を前提にしつつも、

価格がいつ・どれだけ下がるかを追いながら、リスクも見据えた対応が賢明です。

購入を迷っているユーザーに向けた判断材料

◇ ガソリン代下落を想定して購入を検討すべきか?

まず「ガソリン代が下がるかもしれないから、車やバイクの購入を今した方が得か?」

という視点です。

確かに、ガソリン暫定税率の撤廃が実現すれば、

1リットルあたりの燃料コストが約15円ほど下がる可能性が指摘されています。

このように燃料費が減るという見込みがあれば、

車両購入後の維持費が少し軽くなるという期待は自然です。

とくに「通勤・送迎・レジャーで年間多数のリッター給油する」

ユーザーにとっては、購入判断のプラス材料になります。

ただし、「燃料費が確実に下がる」という保証はまだありません。

法案成立や時期、補助金との兼ね合い、原油価格の動向といった不確定要素が残っており、

燃料代が下がったとしても「その分を上回る他のコスト増」

が生じる可能性もあるため、購入を急ぐ前には全体の維持費を冷静に比較すべきです。

◇ 車・バイク・生活費の観点から“今”取るべき戦略

次に、車・バイク購入を検討している方が“今”取りうる戦略を、生活費や維持費の観点から整理します。

まず、車・バイク本体の価格・ローン条件・維持費(駐車場・保険・税金)を比較することが重要です。

燃料代低下がもたらすメリットを過大に見積もらないためにも、給油量の見通しを立てましょう。

例えば「年間で給油1000リットル弱」という利用量なら、

1リットルあたり15円の低下で年間約15,000円程度の節約になります。

この金額が、ローン返済やメンテナンス費用・車検費用の増加分を下回るなら、

購入タイミングを少し待つのも選択肢です。

また、車・バイクどちらを選ぶかでも戦略は変わります。

都市部で駐車場代が高い・公共交通が充実している環境なら、

購入を急がず「燃料代が下がった後の条件を見てから選ぶ」という流れも理にかなっています。

逆に地方・郊外で車が生活必需品なら、

燃料代低下の恩恵を早めに受けるために“今のうちに購入”という判断もありえます。

令和7年度新米】丹波篠山 食宝米 兵庫県産 食味ランキング6年連続特A受賞 皆が知らない日本の食宝(2kg)

◇ 撤廃まで/撤廃後で変わる家計・ローン・維持費の比較

最後に、暫定税率撤廃前と後で、家計・ローン・維持費がどのように変わるかを比較してみましょう。

まず「撤廃前」は燃料代が高止まりしているため、

給油毎の支出が増える分、月々の家計負担が重めです。

一方「撤廃後」を想定すると、燃料コストが下がるぶん月々の支出が軽くなる可能性があります。

例えば、月50リットル給油する家庭なら、

リッター15円の低下で月あたり約750円、年間で9,000円近くの節約になります。

この節約がローン返済・車検費用・維持費の増分を上回るなら“買い”の判断材料になりますが、

要注意なのは「撤廃を機に他の税制が変わる」可能性です。

例えば、燃料税の撤廃と同時に走行距離課税の導入が議論されており、

利用距離が多ければ別の負担増となる可能性も指摘されています。

また、家計に与える影響を保守的に見積もるなら、

「燃料代低下だけで年間数千~一万円程度の軽減」

にとどまるとして、その範囲内で購入決定するのが無難です。

そして、購入後の見通しを立てる際には、

給油頻度の変化・車の所有年数・維持費予測もセットで考えると失敗しにくくなります。

今できる節約・準備のステップ

ガソリンの暫定税率が年内(2025年12月31日)に廃止されることが決まった今、この変化を最大限に活かし、家計への恩恵を確実にするための具体的な行動ステップを整理することが重要です。

◇ 撤廃前にできる“待ち”と“動き”の整理

暫定税率が廃止されるまでの期間、私たちは価格変動に対応しつつ、

長期的な節約効果を高めるための準備を進めることができます。

「待ち」の戦略(価格変動への対応)

12月の「補助金最大化」時期を待つ:最新の情報では、暫定税率が廃止される12月末までに、政府による補助金が段階的に引き上げられ、12月11日には暫定税率分(25.1円)と同じ水準になる予定です。この時期の価格が最も安くなることが予想されますので、可能であればこの時期に合わせて満タン給油をするなど、給油タイミングを戦略的に考えるのが賢い「待ち」といえます。

情報収集を続ける:原油価格や為替レートの変動によって、ガソリンの店頭価格は毎日変わっています。ガソリン価格情報サイトなどを活用し、自宅や職場の周辺で最安値のガソリンスタンドを常に把握しておく「待ち」の姿勢が大切ですね。

「動き」の戦略(燃費・費用の改善)

車のメンテナンスを徹底する:燃費を悪化させる要因は、税金だけではありません。タイヤの空気圧が不足していると、燃費が数パーセント悪化します。月に一度は空気圧を適正値に調整したり、汚れたエンジンオイルを定期的に交換したりするなど、車の基本的なメンテナンスを徹底する「動き」は、廃止前から大きな節約につながります。

不要な荷物を降ろす:車体が重いほど燃料の消費は増えます。100kgの荷物を常に積んでいると、燃費が約3〜5%悪化するとされていますので、トランクルームの不要な荷物を降ろして軽量化を図りましょう。

撤廃後を見据えた給油・車利用のベストプラクティス

暫定税率廃止後、恒久的に低水準になった燃料費を最大限に節約するための、

給油と車利用の「ベストプラクティス」を実践していきましょう。

エコドライブを習慣化する:廃止後も最も効果的な節約方法は、エコドライブです。具体的には、「eスタート」と呼ばれる発進後5秒で時速20kmに達する程度の緩やかな加速を意識し、車間距離を十分にとって不必要な加速・減速を減らす運転を心がけましょう。これにより、燃費が10%程度改善することもあります。

給油時の割引を徹底活用する:ガソリン価格が下がったとしても、1円でも安く給油する習慣は続けます。ガソリンスタンド系のクレジットカードやアプリによる会員割引、特定曜日や時間帯のセールなどを活用し、支払い方法も含めて常に最安値で給油できる環境を維持しましょう。

「ガソリン代の節約分」を確保する:節約できたガソリン代を、意識しないうちに他の消費に回してしまうのはもったいないことです。例えば、月に800円の節約効果があったとしたら、その分を車の維持費積立や貯蓄に回すなど、節約分を確実に家計に組み込むことで、長期的な資産形成にも役立てられます。

とんでん【冷凍】おせち料理『宝船』1~2人前 全23品目 (12月29日お届け)

◇ 情報収集・法案チェックで“本当かどうか”を見極める方法

暫定税率廃止は大きなニュースですが、

「本当に価格が下がるのか?」、

「将来、代替財源のために他の税金が上がるのではないか?」

という不安を解消するために、正確な情報を見極めることが重要です。

政府・政党の公式情報をチェックする:今回の決定は、与野党間の協議によるものです。内閣府、経済産業省(資源エネルギー庁)、そして各政党が発表する公式な談話や資料を定期的にチェックしましょう。特に、**「代替財源の確保」**に関する具体的な議論の動向は、今後の国民負担に関わる最重要ポイントです。

法案の審議状況を確認する:ガソリンの暫定税率廃止は、法改正を伴います。国会での法案の審議状況や、決定された改正法の内容(施行日など)を確認することで、報道の「見通し」ではなく「確定情報」に基づいて判断することができます。

経済専門家のレポートを参照する:暫定税率の廃止が物価やマクロ経済に与える影響については、シンクタンクや経済研究所などの専門家によるレポートが参考になります。これらのレポートは、価格下落の「実質的な幅」や、今後の代替財源をめぐるリスクを客観的なデータに基づいて分析していますので、ご自身の判断材料として活用しましょう。

ガソリン税の暫定税率(25.1円/L)が2025年12月31日に廃止される? まだまだ新たな発表を見守っていきます♪

これにより、ガソリン価格は実質的に1リットルあたり約15円前後(補助金終了分を考慮)

安くなる見込みで、年間では家計に大きな節約効果をもたらします。

11月13日からは補助金が段階的に引き上げられ、

12月11日には暫定税率分と同じ水準に達するため、年内のうちから価格下落を体感できるでしょう。

ただし、代替財源の確保が先送りされた点や、価格は国際情勢に左右されるというリスクにも留意が必要です。

賢く恩恵を受けるために、12月上旬の価格動向を注視しつつ、エコドライブや車のメンテナンスを続けることが重要です。

冬の風物詩として人気の「東京クリスマスマーケット」

こちらはヘアーアイテムあります♪

コメント